横溝亮一 Classic コレクション 横溝亮一 Classic コレクション |

|---|

|

||

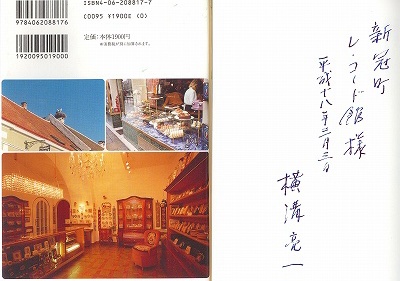

| 2006年1月、「横溝亮一ですが、レ・コード館ホームページで油井正一氏のコレクションのことを知りました。私も同様な程度のクラシックのレコードを寄贈したい。」それから、とりあえずということで、10数箱づつ送っていただいた。こちらで用意してある箱を送って差し上げたり、横溝氏がダンボール箱を用意して・・・等、発送にも大変お手数をおかけしたと思います。そんなこんなで1ケ月も経ったころに、今度は、現金の寄贈の申出があった。「子どものようにして大切に育てたレコードを寄贈しますが、何かとお手数のかかることでしょう。その一助になれば幸いです。」との主旨による。 |

|||

| --- 寄稿 レ・コード館へ --- さよなら、私の愛聴盤 アナログ録音にこそ真実があった 横溝亮一 思うところあって、半世紀にわたって集めたレコード数千枚を新冠町のレ・コード館に寄贈した。いまや、音楽はCD,DVD,あるいは、iPodなどで聞くものであり、ぐるぐる回る円盤にレコードを乗せて、ピックアップで音を拾う、などというプレーヤーなど、見たことすらないという人が大半という時代になってしまった。 それでも、私は、CDの「デジタル音」というのが嫌いなので、これまで多くアナログ録音のLPレコードを聴いてきた。オーディオ評論家と称する友人は、「いまどき、なんなの、これは」と、私を化石を見るような目で言うのだが、誰がなんと言おうが、かつてのアナログ録音のレコードのほうが、はるかに原音に近い自然さがあると私は信じている。 最先端のIT技術なんてものは、便利なものを作りはするけれど、人間の心に宿るさまざまな思念を掬い上げることなどできない。ましてや芸術的表現におけるニュアンスなど、こぼれ落ちていくばかりだ。デジタルの音はぴかぴかに磨き上げられた、まことにクリアな音ではある。でも、それは優しい溜息や、絹や木綿のはだざわりの微妙さなど、私がもっとも大事にしたい音楽芸術の特異な魅力を無視してしまう。デジタルは情報量が多いのだから、君の考えはまちがっているといわれることもある。けれど、LPでブルーノ・ワルター、ウィーン・フィルのモーツァルトの交響曲、フルトヴェングラー、ベルリン・フィルのベートーヴェン、コルトーの弾くショパン、ドビュッシーなどを聴いていると、「これぞ、音楽」であって、最新のCDなどは音響の束に過ぎない…。 こういう言い方をすると、IT技術がわからぬ、ひがんだ爺さんの懐古趣味だと思われるのだ。けれども、実際に考えてほしい。このデジタル時代、いろいろな指揮者、演奏家が輩出しているけれど、、ワルターやフルトヴェングラーに、あるいはコルトー、ティボー、クライスラiなど往年の大指揮者、名演奏家に匹敵する「音楽」を聞かせてくれる人材がでているのだろうか。十把ひとからげで言えば、みな、ギラギラした「音響の束」を「音楽」だと錯覚して、機械的な操作をしているだけじゃないのか。 先目、物置から、父親が昭和十五年前後に買ったらしいSPレコードで、シャンソン集をみつけた。ダミアの「暗い日曜目一、リシェンヌ・ボワイェの「聞かせてよ、愛の言葉一などをきいて涙した。幼いころ、手捲き蓄音機で聴いていた親の姿も思い出されるが、この砂利の雨が降っているような雑音のかなたから聞こえてくるダミアの声に、私は真実を感じた。つるつるぴかぴかのデジタルなどくそ食らえ、である。 それほどにアナログ・レコードに執着しているのに、何で寄贈してしまったのか…。それは私としても、決意するのは容易ではなかった。最初の数箱が宅急便さんの手で運び出されるときは、わが子に別れるような気がして、思わず号泣した。 しかし、物事には潮時というものがある。昨年、フィンランド政府から叙勲を受け、その返礼として、短期間、ヘルシンキまで赴いた。「ナイト」(騎士)に列せられたのは嬉しいが、帰路の飛行機の中で、心臓に異常を感じた。脈拍が次第に少なくなり、七十から、六十、五十五、四十五…と低下し、ついには四十を割るうかという始末となった。長年、健康管理をしていただいている三井記念病院の萬年徹院長の元に駆けつけると「入院、手術、ペース・メーカーを入れましょう。でも、まだ四十台を維持していてよかった」と、いつも音楽談義で笑顔の先生が、珍しく厳しい声でいわれた。 十二月に入院して、私は、ついに体内に機械仕掛けを持つ人間となってしまった。このとき、病室で、行く末のことを考えた。もしものことがあった場合、家が傾くほど(いや、実際に傾いている)レコードと本をどうするか…。ワイフの困り果てた顔がうかんでくる。「これが潮時だな」・・・。帰宅して、早速パソコンで検索、新冠のレ・コード館を見つけた。旧知のジャズ評論家の油井正一さんが、大量のレコードを寄贈しておられることも知り、早速、申し入れて、受け入れていただくことになったという次第である。 私はもう十年にわたって、雑誌にアナログ時代のアーチストについての紹介を連載している。それを知っている友人たちは「あれほど入れ込んでいたのに、えらく、簡単に気が変わったんだな」という。 冗談じゃない。そんなに簡単に気が変わるものか。だから、泣く泣く”わが子”を送り出したんだ。いや、それより、私がもっとも愛情を傾けるレコードおよそ二、三百枚は手元に残したのである。この世におさらぱするまで、これだけのレコードがあれば、繰り返し聞いて満足していられるのではないか。幸い、消耗品であるカートリッジも、オルトフオンやシュアがいまだに輸入されていることもわかったし…。 一緒にアナログ・レコード鑑賞会をやっている元キング・レコードの大ディレクター高和元彦君がニャニヤしながらいう。 「まさか、おれが手がけたレコードも手放したんじゃないだろな」あの懐かしきマリオ・デル・モナコ、レナータニァバルディ、マントヴァー二楽団などは、残した中に入っているから安心しな、と答えた。。 けれど、何か、胸に大きな風穴が開いたような、さびしい気分の昨今である。そのうち我がレコードたちに会いに新冠へ行こう。 (音楽評論家) 2006.3.6記事着、掲載 |

|||

予告 このページは、準備中のものです。横溝亮一氏寄贈レコードのデータベース入力が完了した時点で色々な展開をする予定です。 平成19年は、レ・コード館開館10周年です。それまで間に特定のコレクションを核(cord)としたものを提供する予定ですが、この横溝亮一氏のレコードもそのcordとなります。  2004.11.23横溝正史先生生誕地碑除幕式 その祝賀会場で横溝亮一さん 2006.2.22 ご本人からメールで寄せられたプロフィール 横溝 亮一(よこみぞ りょういち) 1931年、東京生まれ、早稲田大学英文学科卒。東京新聞文化部、音楽担当記者として勤務。昭和52年、退社。フリーの評論家として再出発。東京音楽大学、武蔵野音楽大学、昭和音楽大学、成城大学短大などで講座を持つ。執筆では「音楽の友」「音楽現代」ほか多数に寄稿。札幌交響楽団の定期演奏会プログラムに100回以上のエッセイを連載したこともある。著作、翻訳も多数。「ウィーン、わが夢の町」(講談社)は、日本エッセイスト・クラブ賞候補となった。 また、地域のコンサートを企画、実施し、その数は全国で1000回をこえる。「大分県民文化賞」「世田谷区文化賞」などを受賞。 海外には100回ほど渡航、特にフィンランドでは、地元音楽家に協力、地域のフェスティヴァルを成功に導き、その功で、2005年6月、同国政府より「フィンランド獅子勲章、騎士第1級章」を授与される。 なお、大学では文学専攻だったが、音楽については、ピアノ、音楽理論などを、当時の国立音楽大学教授に個人的に10年間ほど師事し、23歳から、音楽雑誌に執筆していた。父親は推理作家、故横溝正史。 |

||

著作本

戻る